智能图像处理是指一类基于计算机的自适应于各种应用场合的图像处理和分析技术,本身是一个独立的理论和技术领域,但同时又是机器视觉系统中的一项十分重要的技术支撑。

具有智能图像处理功能的机器视觉系统,相当于人们在赋予机器智能的同时为机器按上了眼睛,使机器能够“看得见”、“看得准”,可替代甚至胜过人眼做测量和判断,使得机器视觉系统可以实现高分辨率和高速度的控制。而且,机器视觉系统与被检测对象无接触,安全可靠。

智能图像处理技术

机器视觉系统的图像处理系统对现场的数字图像信号按照具体的应用要求进行运算和分析,根据获得的处理结果来控制现场设备的动作,其常见功能如下:

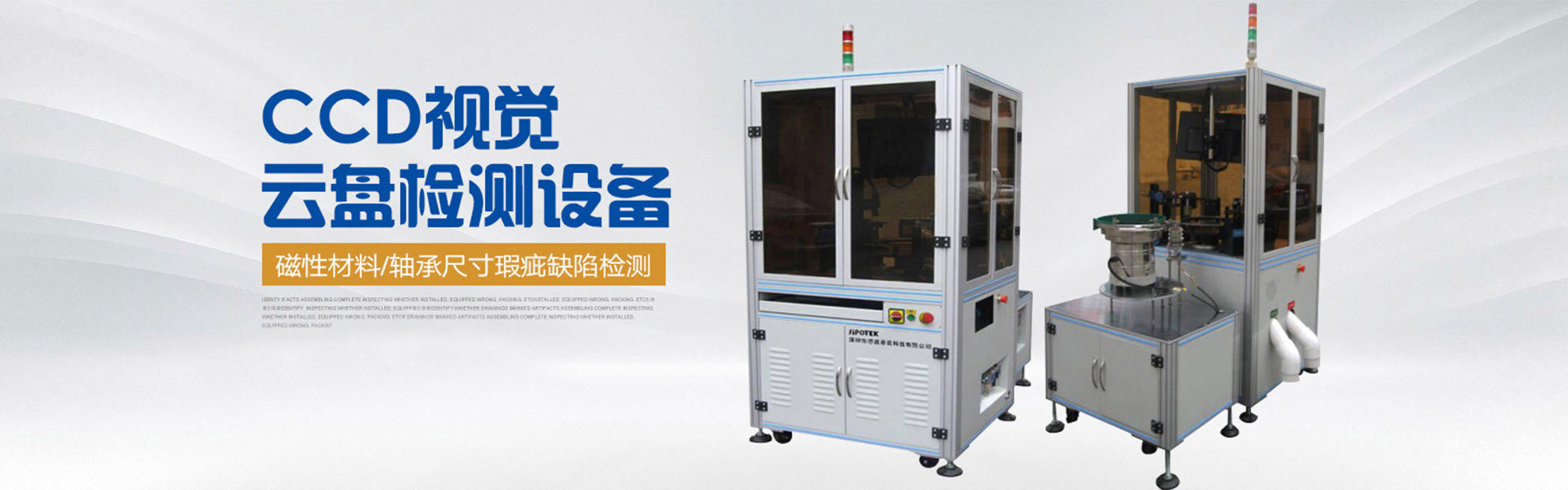

1、图像采集

图像采集就是从工作现场获取场景图像的过程,是机器视觉的第一步,采集工具大多为CCD或CMOS照相机或摄像机。照相机采集的是单幅的图像,摄像机可以采集连续的现场图像。就一幅图像而言,它实际上是三维场景在二维图像平面上的投影,图像中某一点的彩色(亮度和色度)是场景中对应点彩色的反映。这就是我们可以用采集图像来替代真实场景的根本依据所在。

2、图像预处理

对于采集到的数字化的现场图像,由于受到设备和环境因素的影响,往往会受到不同程度的干扰,如噪声、几何形变、彩色失调等,都会妨碍接下来的处理环节。为此,必须对采集图像进行预处理。常见的预处理包括噪声消除、几何校正、直方图均衡等处理。

通常使用时域或频域滤波的方法来去除图像中的噪声;采用几何变换的办法来校正图像的几何失真;采用直方图均衡、同态滤波等方法来减轻图像的彩色偏离。总之,通过这一系列的图像预处理技术,对采集图像进行“加工”,为体机器视觉应用提供“更好”、“更有用”的图像。

3、图像分割

图像分割就是按照应用要求,把图像分成各具特征的区域,从中提取出感兴趣目标。在图像中常见的特征有灰度、彩色、纹理、边缘、角点等。例如,对汽车装配流水线图像进行分割,分成背景区域和工件区域,提供给后续处理单元对工件安装部分的处理。

4、目标识别和分类

在制造或安防等行业,机器视觉系统都离不开对输入图像的目标进行识别和分类处理,以便在此基础上完成后续的判断和操作。识别和分类技术有很多相同的地方,常常在目标识别完成后,目标的类别也就明确了。近来的图像识别技术正在跨越传统方法,形成以神经网络为主流的智能化图像识别方法,如卷积神经网络(CNN)、回归神经网络(RNN)等一类性能优越的方法。

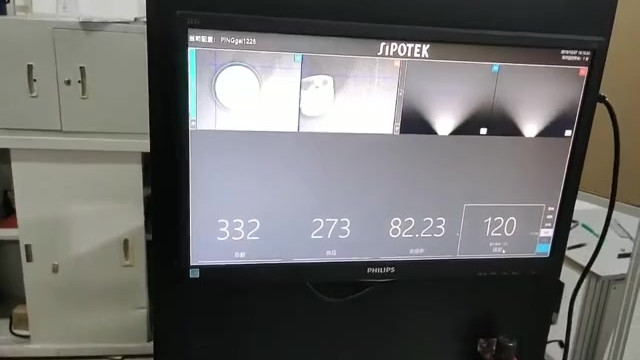

5、目标定位和测量

在智能制造中,最常见的工作就是对目标工件进行安装,但是在安装前往往需要先对目标进行定位,安装后还需对目标进行测量。安装和测量都需要保持较高的精度和速度,如毫米级精度(甚至更小),毫秒级速度。这种高精度、高速度的定位和测量,倚靠通常的机械或人工的方法是难以办到的。在机器视觉系统中,采用图像处理的办法,对安装现场图像进行处理,按照目标和图像之间的复杂映射关系进行处理,从而快速精准地完成定位和测量任务。

6、目标检测和跟踪

图像处理中的运动目标检测和跟踪,就是实时检测摄像机捕获的场景图像中是否有运动目标,并预测它下一步的运动方向和趋势,即跟踪。并及时将这些运动数据提交给后续的分析和控制处理,形成相应的控制动作。图像采集一般使用单个摄像机,如果需要也可以使用两个摄像机,模仿人的双目视觉而获得场景的立体信息,这样更加有利于目标检测和跟踪处理。